Dominae e moda: la diva Faustina Maggiore

Durante il suo principato, Antonino Pio proseguì la politica di contenimento, piuttosto che di espansione, inaugurata da Adriano. Tale periodo fu infatti caratterizzato sostanzialmente da tranquillità e benessere, ed in questo il princeps poté avvalersi, anche se per breve tempo, del contributo della consorte Annia Galeria Faustina.

Comunemente conosciuta come Faustina Maggiore, nacque nel 104 d.C. da Rupilia Faustina e dal facoltoso senatore Marco Annio Vero, che aveva goduto di una certa influenza in età adrianea, rivestendo importanti cariche politiche. Per di più, come la moglie, questi era proprietario di cave d’argilla per la produzione di mattoni, il che assicurava a Faustina un notevole patrimonio da portare in dote.

Oltre a questo, la matrona poteva vantare anche una parentela con Adriano per mezzo dell’unione del fratello con la sorellastra dell’imperatore, per cui acquisì lo status di candidata ideale a divenire sposa imperiale.

Oltre a questo, la matrona poteva vantare anche una parentela con Adriano per mezzo dell’unione del fratello con la sorellastra dell’imperatore, per cui acquisì lo status di candidata ideale a divenire sposa imperiale.

Non a caso, Faustina venne presa in moglie da Antonino Pio, successore designato al trono, a cui ascese nel 138 d.C.: ricevuto poco dopo il titolo di Augusta, ella contribuì a modificare il complesso piano di successione elaborato da Adriano, permettendo il fidanzamento tra Marco Aurelio e la figlia, Faustina Minore, l’unica sopravvissuta degli eredi dati ad Antonino.

Pur non giocando un ruolo politico paragonabile alle augustae di età giulio-claudia, Faustina fu un prezioso supporto per il marito, anche a livello economico, ispirando alcune riforme.

Tuttavia, morì prematuramente alla fine del 140 d.C.: immediatamente divinizzata e onorata dal Senato, la domina fu poi sepolta nel mausoleo di Adriano insieme ai propri figli defunti.

Antonino le intitolò una parte dell’Institutio alimentaria con la creazione delle Puellae Faustinianae, una fondazione a sostegno delle fanciulle italiche indigenti, ma, soprattutto, diede inizio ad una vera e propria celebrazione della divinità della moglie.

Secondo la Historia Augusta, oltre a dedicarle dei giochi ed un tempio nel foro, l’imperatore istituì un suo culto con sacerdotesse, mentre vennero riprodotte statue d’oro e d’argento che la ritraevano; a ciò, si aggiunsero le numerose emissioni monetali postume, caratterizzate da una grande varietà di raffigurazioni e recanti le legende DIVA FAVSTINA o DIVA AVGVSTA FAVSTINA.

In queste monete viene associata a divinità come Cerere, Giunone e Vesta, oppure vi sono riprodotte le esequie funerarie, con il carro trainato da muli o elefanti, la pira per la cremazione e l’ascesa agli dei sul dorso di un’aquila. Un’immagine simile a quest’ultima si trova sulla base della successiva colonna di Antonino, onorante l’apoteosi dei coniugi accompagnati da aquile di Giove e da un genio alato.

I tipi ritrattistici di Faustina Maggiore e del marito tendono a ripetere forme austere e ordinate, così da trasmettere il rigore morale deciso dalla propaganda imperiale di questo periodo.

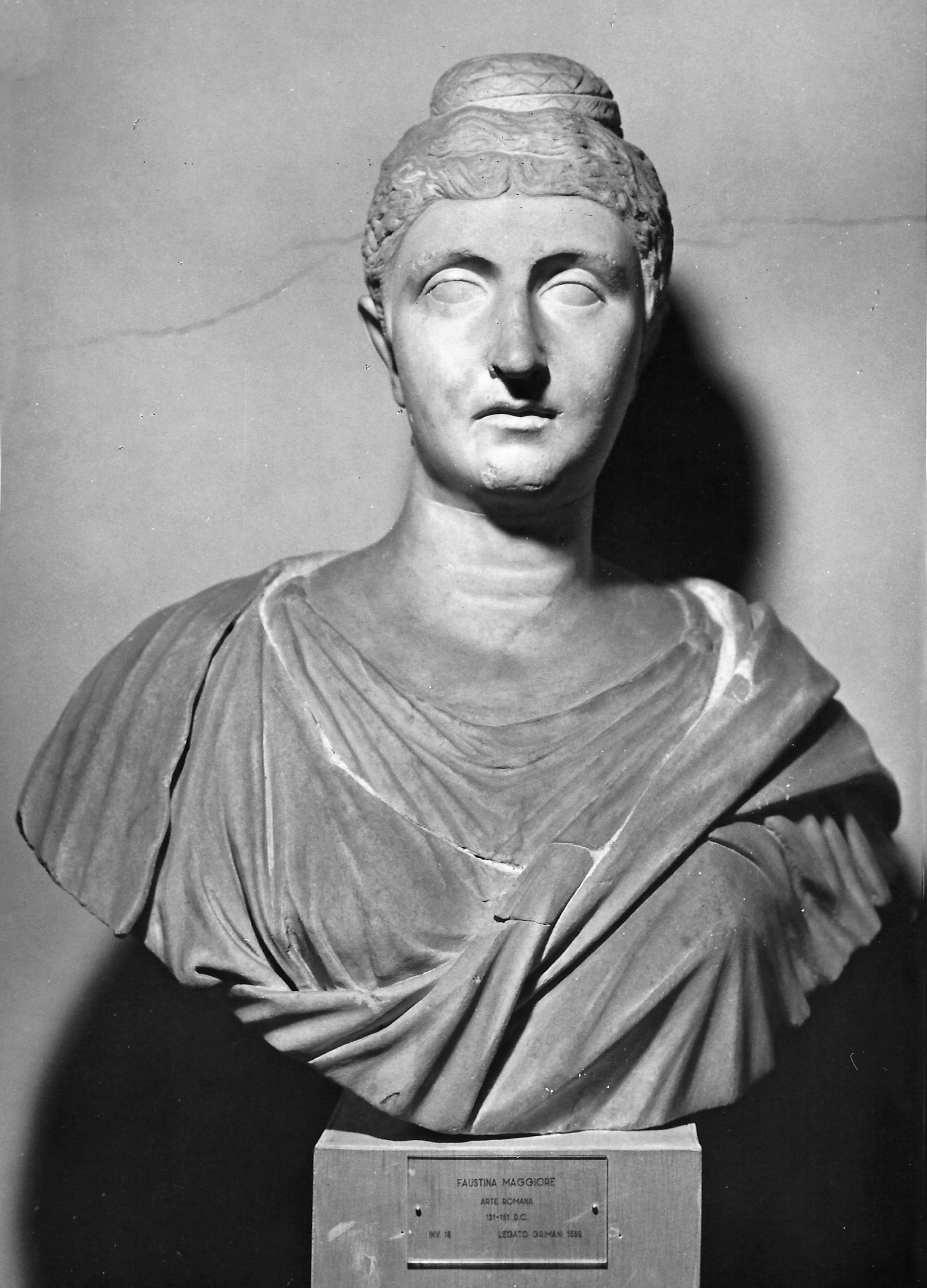

Nella collezione di opere antiche donata alla Serenissima da Giovanni Grimani nel 1586 si contano quattro ritratti marmorei di matrone del periodo di Antonino Pio. Tra questi, emerge il busto di Faustina Maggiore in marmo lunense, attualmente esposto presso il Museo di Palazzo Grimani.

Seppur il ritratto appaia piuttosto idealizzato e poco espressivo, risultano peculiari i tratti somatici e la complessa acconciatura dell’Augusta. Sulla fronte stretta i capelli ondulati recano una scriminatura centrale e si raggruppano, sia sotto, sia sopra le orecchie, in due insiemi opposti di lunghe e strette trecce. Queste vengono incrociate dalla nuca verso l’alto a formare un turbante sulla sommità della testa. Tale sistemazione di trecce viene detta “a torre” ed è solitamente rastremata verso l’alto, in una modalità portata in auge proprio dall’iconografia di Faustina Maggiore.

I primi esempi di acconciature “a turbante” si datano tra la tarda età traianea e quella adrianea ma questa moda dura, come vediamo, fino alla piena età antoniniana, in associazione anche a frange ondulate, trecce posticce e ricchi elementi ornamentali.

Nella ritrattistica privata si riscontrano numerose ed articolate varianti che, in parte, possiamo ammirare nei ritratti in marmo collezionati dai Grimani.

Michele Gatto

Patricia Caprino

Bibliografia

Beckmann M. 2009, Intra-family die links in the antonine mint at Rome, in “The Numismatic Chronicle” 169, pp. 205-211.

Cenerini F. 2014, Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a Commodo, Imola.

De La Bédoyère G. 2021, Domina. Le donne che fecero la Roma imperiale, Gorizia.

Hannah R. 1989, Praevolante nescio qua ingenti humana specie… A reassessment of the Winged Genius on the Base of the Antonine Column, in “Papers of the British School at Rome” 57, pp. 90-105.